前 言

新《公司法》已于2024年7月1日生效,新《公司法》进一步完善了公司决议效力瑕疵规则,本文将对相关规则进行简要阐述和分析,供大家参考。

一、公司决议的性质

有观点认为,公司决议行为属于民事法律行为,是公司股东、董事、监事等依据一定的表决程序而实施的共同行为,《民法典》采用了这一种观点。《民法典》第134条规定:"民事法律行为可以基于双方或者多方的意思表示一致成立,也可以基于单方的意思表示成立。法人、非法人组织依照法律或者章程规定的议事方式和表决程序作出决议的,该决议行为成立。"由此可见,《民法典》将公司决议列入民事法律行为范畴,因此公司决议的成立、生效与效力规则,也应适用民事法律行为的成立、生效与效力的一般规则。

但是,需要说明的是,公司决议具有其特殊性,虽然与合同行为等其他民事法律行为同属民事法律行为大类,但具体适用时仍会存在一些区别。例如,对于合同成立后的效力状态,分为:有效、无效、可撤销和效力待定,但对于公司决议,成立后的效力状态仅分为有效、无效和可撤销,并无效力待定的状态。 【1】

二、公司决议效力瑕疵的适用情形

新《公司法》将公司决议效力瑕疵类型分为如下三类:决议不成立、决议无效、决议可撤销。

(一)决议不成立

- 适用情形

民事法律行为在成立后,才会存在对是否生效及效力的进一步探讨,公司决议亦然。

公司决议不成立,指股东会、董事会决议存在严重的程序瑕疵,使之不能被认定为股东会、董事会之意思表示的决议效力瑕疵状态。

根据《民法典》第134条第2款的规定,法人、非法人组织依照法律或者章程规定的议事方式和表决程序作出决议的,该决议行为成立。根据本条规定,公司决议成立的条件是"依照法律或者章程规定的议事方式和表决程序作出决议",有学者基于此将公司决议成立要件总结为如下三项:有会议召开的事实,具备会议召集程序和具备议决程序。 【2】

新《公司法》第27条明确规定如下四种情形下,公司股东会、董事会的决议不成立:

★未召开会议:未召开股东会、董事会会议作出决议

★未进行表决:股东会、董事会会议未对决议事项进行表决

★出席会议的人数或股东所持表决权不符合规定:出席会议的人数或者所持表决权数未达到本法或者公司章程规定的人数或者所持表决权数

★表决结果未达到通过比例:同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到本法或者公司章程规定的人数或者所持表决权数

- 主张不成立的方式、主体和期限

新《公司法》第27条未规定主张决议不成立的方式和主体问题,此问题可以参考《最高人民法院关于适用若干问题的规定(四)》(简称"《公司法司法解释四》")第1条的规定,即"公司股东、董事、监事等请求确认股东会或者股东大会、董事会决议无效或者不成立的,人民法院应当依法予以受理"。从前述规定来看:

- 方式:请求人民法院确认决议不成立

- 主体:公司股东、董事、监事等利害关系人

- 期限:无期限限制

(二)决议无效

- 适用情形

违反法律、行政法规强制性规定的决议无效

新《公司法》第25条规定,公司股东会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。《民法典》第153条第1款规定,违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效,但该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。一般认为,公司决议内容的无效规则,应该是对《民法典》民事法律行为无效规则的具体化,因此,新《公司法》第25条规定的"违反法律、行政法规"亦指违反法律、行政法规的强制性规定,且该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。对于"该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外"的具体情形,应该可以参考《最高人民法院关于适用合同编通则若干问题的解释》第16条的相关规定。

违背公序良俗的决议无效

如前所述,公司决议行为属于民事法律行为,所以除了适用《公司法》关于决议效力的规则外,还存在适用民事法律行为一般效力规则的问题。虽然《民法典》规定的民事法律行为无效的情形较多,但基于公司决议的特殊性,一般通说认为,除了违反法律、行政法规的强制性规定的行为外,适用于公司决议的无效情形主要为"违背公序良俗的行为"。

根据《最高人民法院关于适用合同编通则若干问题的解释》第17条规定,合同虽然不违反法律、行政法规的强制性规定,但是有下列情形之一,人民法院应当依据《民法典》第153条第2款的规定认定合同无效:(1)合同影响政治安全、经济安全、军事安全等国家安全的;(2)合同影响社会稳定、公平竞争秩序或者损害社会公共利益等违背社会公共秩序的;(3)合同背离社会公德、家庭伦理或者有损人格尊严等违背善良风俗的。对公司决议效力的判断,同样适用前述规定。

- 主张无效的方式、主体和期限

新《公司法》第25条未规定主张决议无效的方式和主体问题,同样地,此问题可以参考《公司法司法解释四》第1条的规定,即"公司股东、董事、监事等请求确认股东会或者股东大会、董事会决议无效或者不成立的,人民法院应当依法予以受理"。从前述规定来看:

- 方式:请求人民法院确认决议无效

- 主体:公司股东、董事、监事等利害关系人

- 期限:无期限限制

(三)决议可撤销

- 适用情形

根据新《公司法》第26条的规定,公司股东会、董事会决议可撤销的情形包括:

- (1)会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,即会议存在程序瑕疵。需要注意的是,该程序瑕疵相较于决议不成立所对应的程序瑕疵,相应瑕疵程度要轻,一般系指在召开了会议、对相关事项进行了表决,且出席会议的人数或股东所持表决权达到了规定要求、表决结果达到通过比例情形下,会议的召集程序、表决方式等违反法律、行政法规或者公司章程。

- (2)决议内容违反公司章程。与前述决议内容违反法律、行政法规强制性规定而无效的情形不同,若决议内容未违反法律、行政法规强制性规定,而仅违反公司章程,那么,该决议属于可撤销的决议,而非无效决议。

需要注意的是,根据新《公司法》第26条,虽然会议存在程序瑕疵时,股东可以请求人民法院撤销会议决议,但同时规定"股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵,对决议未产生实质影响的除外",即,若会议程序瑕疵仅系轻微瑕疵,未对决议产生实质影响,则人民法院不应撤销相关决议。对于轻微瑕疵与实质影响之间的逻辑关系,以及判断轻微瑕疵的标准等问题,目前理论界及司法实务中存在不同观点。一种观点认为轻微瑕疵与实质影响是一体化的,如果决议程序瑕疵轻微,就可以认定对决议没有实质影响;另一种观点认为两者应区分认定,轻微瑕疵是对决议程序瑕疵与程序价值(主要是参会者固有权是否受损的评估)背离程度的客观描述,而实质影响可解释为决议瑕疵对公司决议自治性与组织性功能的影响,这两者分别承载着不同的规范功能,轻微瑕疵要件具有的更多的是控制决议撤销之诉的功能,防止滥诉,而实质影响要件更多是防止参会者之外的主体借撤销之诉影响公司关系的安定 【3】。笔者赞同后一种观点。

- 主张撤销的方式、主体和期限

- 方式:请求人民法院撤销决议

- 主体:股东

- 期限:(1)对于未被通知参加股东会会议的股东,自知道或者应当知道股东会决议作出之日起六十日内,可以请求人民法院撤销;自决议作出之日起一年内没有行使撤销权的,撤销权消灭。(2)对于董事会决议,以及对于被通知参加股东会会议的股东,自董事会决议、股东会决议作出之日起六十日内,股东可以请求人民法院撤销。

需要注意的是,上述期限均为除斥期间,不存在中止、中断和延长的情况。如果股东未在上述期限内提起决议撤销之诉,则将丧失相应撤销权。

三、法律后果

根据新《公司法》第28条的规定,公司股东会、董事会决议被人民法院宣告无效、撤销或者确认不成立的,其对应的法律后果分为对内效力和对外效力。

对内效力

公司应当向公司登记机关申请撤销根据该决议已办理的登记。

对外效力

公司根据该决议与善意相对人形成的民事法律关系不受影响。所谓善意,一般系指相对人在与公司建立民事法律关系时,不知道且不应当知道决议存在不成立、无效或可撤销的情形。

四、公司决议效力瑕疵规则的适用范围

新《公司法》主要针对股东会、董事会的决议效力作出规定,但对于监事会、类别股股东会、审计委员会会议、公司债券持有人会议等其他公司机关的决议效力,理论和实践存在争议。有观点认为,这些机构的决议也属于公司决议,应同样适用《公司法》规定的决议效力规则,笔者赞同此观点。

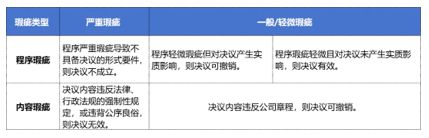

总结如下:

注释:

【1】赵旭东,刘斌,《新公司法重点热点问题解读》,法律出版社,2024年第1版,第363页。

【2】李建伟主编,《公司法评注》,法律出版社,2024年5月第1版 ,第116页。

【3】李建伟主编,《公司法评注》,法律出版社,2024年5月第1版 ,第109-110页。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.